해방 80년이 지났다. 그러나 “누가 조국을 해방시켰나?”라는 물음은 여전히 제대로 답하지 못한 질문으로 남아 있다. 오늘날도 학교 교과서, 언론, 정치 담론 속에서는 ‘연합군의 승리’가 곧 해방이라는 인식이 널리 퍼져 있다. 그러나 이는 해방의 실체를 절반만 보여주는 시선이다. 진정한 해방은 그 땅에서 살고 싸운 우리 민족의 손으로 쟁취된 것이었고, 이를 되묻는 일은 단지 과거의 해석이 아니라 현재의 정체성을 확인하는 작업이다.

해방을 ‘선물’로 보는 시각은 우리 민족을 수동적인 역사 객체로 전락시킨다. 이 시선은 의도했든 아니든, 식민지 시절 우리 민족의 무장투쟁과 조직적 항쟁을 소외시키며, 외세의 개입을 모든 역사 변화의 중심으로 놓는다. 특히 미국의 원자폭탄과 일본의 항복을 기계적으로 연결한 광복 서사는, 일제가 한반도를 어떻게 통치했고, 우리 민족이 어떤 방식으로 저항하고 조직되었는지를 설명하지 못한다.

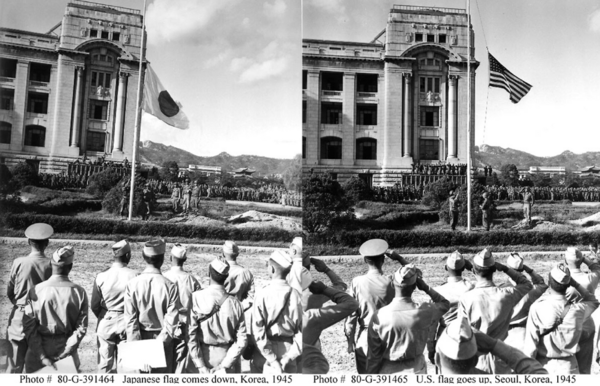

우리는 앞서 살펴본 것처럼, 김일성 사령관을 중심으로 한 조선인민혁명군의 총공격, 한반도 각지에서 우리 민족이 주도한 전민항쟁, 국제 반파시즘 전선과의 연대 속에서 이룩된 자력해방의 전개과정을 알고 있다. 그러나 미군정은 우리 민족이 자발적으로 세운 인민위원회와 자치조직을 인정하지 않고 해체하거나 탄압했다. 이 때문에 38선 이남에 주둔한 미군을 향해 “해방군인가?, 또 다른 점령군인가?”라는 질문을 던질 수밖에 없다.

진정한 해방은 일제를 몰아내고 우리 민족 스스로가 자신들의 삶과 질서를 새롭게 조직했는가에 달려 있다. 자위대와 인민위원회, 노동자·농민·청년·여성 조직 건설과 학교 운영, 공공시설 보호 활동은 모두 새로운 질서의 씨앗이었다.

해방의 의미는 단순히 8월 15일이라는 날짜로 환원될 수 없다. 그것은 오랜 항쟁과 무장투쟁 그리고 해방을 바라는 전민족이 조직화된 결과였다. 해방이 ‘완성된 사건’이 아니라 ‘쟁취하는 과정’이었다는 인식이 중요하다. 이 과정을 잊는 순간, 우리는 다시 외세 의존과 민족 분열을 관성적으로 대하는 오래된 함정에 빠질 수 있다.

2025년 ‘광복 80돌’을 맞이하며 우리는 해방의 주체가 누구였는지, 그 정신은 지금 어떻게 계승되고 있는지를 다시 생각해 볼 때다.