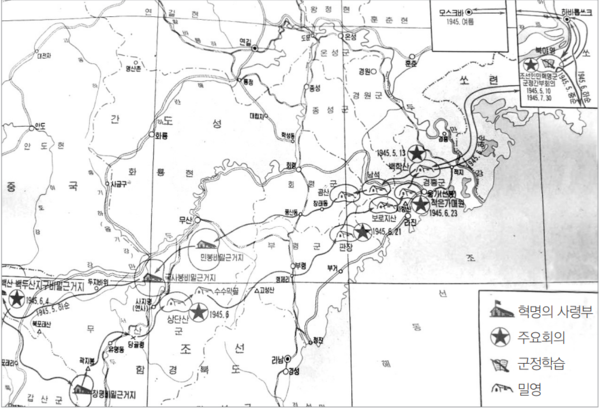

1945년 8월 9일, 김일성 사령관은 조선인민혁명군에 조국해방을 위한 총공격 명령을 하달했다. 이는 1930년대부터 준비된 조선인민혁명군의 항일무장투쟁 전략이 총체적으로 집약된 자력해방전이었다.

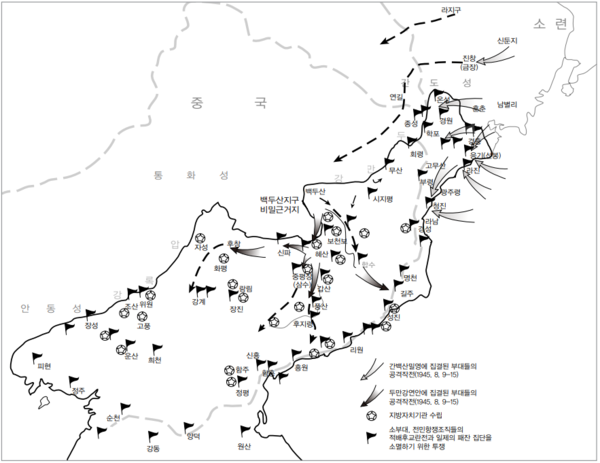

총공격은 다음 세 축으로 전개되었다. 첫째, 조선인민혁명군 주력부대의 국경 돌파 작전. 둘째, 국내 소부대와 인민무장대의 배후타격. 셋째, 전민항쟁을 통한 해방지대의 구축이었다. 이 세 가지는 각각 독립된 전투방식이자, 유기적으로 결합된 전략이기도 했다.

경흥요새 돌파작전은 자력해방의 첫 포성이었다. 조선인민혁명군은 두만강을 건너 원정교 일대를 점령하고 일본군 주둔지를 타격했다. 이어 청학동의 101혼성연대를 격멸했고, 송진산·강팔령·어운동골짜기에서는 도주하는 잔당을 매복·소탕했다. 이 과정에서 청학반일회, 곰산노농무장대, 오봉반일동맹 등 민중조직도 합세했다.

훈춘 전선에서는 조선인민혁명군, 소련군, 동북항일연군이 연합해 대반령, 마유산 일대를 공격했다. 박광선 소부대가 일본군 진지를 정탐하고, 낙하조가 적 종심에 기습을 가했다. 특히 증산무장대는 적의 탄약고를 습격하고 보급로를 차단하여, 본진의 진격을 가능케 했다. 이 연합전은 국제연대 속에서도 조선인 주력군이 중심 역할을 수행한 사례였다.

조선인민혁명군은 군사작전과 병행해 해방지대에서 인민위원회 수립과 자위대 조직을 직접 주도했다. 함경북도 회령·경성·무산 등에서는 군사해방 직후 바로 인민위원회가 수립되고, 지역 질서 유지가 실행되었다. 이처럼 군대와 정권 창출이 결합된 전략은 단순한 점령이 아닌, 해방 이후 질서를 준비하는 혁명적 총합이었다.

총공격의 전선은 함경도, 평안도, 황해도로 빠르게 확산되었다. 간백산밀영, 국사봉, 백학산, 곰산 등 국내 20여 곳 이상의 비밀근거지에서 출발한 인민혁명군 소부대들은 각 도의 전선별 지휘계획에 따라 진입했고, 민중 항쟁조직과 협력하여 지역 점령을 넘어 행정기반까지 구축했다.

나아가 8월 13일~25일 사이 전국 1,000여 곳에서 무장봉기, 반일시위가 폭발했다. 함경남도의 경우, 8월 말까지 3개 시·16개 군·129개 면 전역에서 인민위원회가 결성되었고, 이는 단일 조직이 아닌 각 지역 인민이 주도한 실질적 자치기구였다.

결국 김일성 사령관의 총공격 명령은 단순한 전투개시가 아닌, ‘우리 손으로 쟁취한 해방’의 집단적 실천이었다. 이는 미군정이 들어오기도 전에 이북 전역을 해방구로 전환시킨 결정적 분수령이자, 자력해방의 군사적·정치적 주도권을 동시에 확보한 사건이었다.

■ 육상작전: 국경 돌파와 요새 격파

① 경흥요새 돌파전

경흥은 일제가 ‘동해의 철통’이라 자부한 요충지였다. 조선인민혁명군은 8월 9일 새벽, 원정교 일대에 화력을 집중하며 총공세를 시작했다. 전위부대는 기습과 돌격으로 일본군의 주요 방어진지를 무력화하고, 청학동 방면으로 진출했다. 이 과정에서 송진산 전투와 강팔령 매복전이 이어졌고, 항일유격대는 도주하던 일본군 잔당을 어운동 골짜기에서 소멸시켰다. 그 지역 조국광복회는 무장대를 조직해 병참을 지원하고, 곧바로 인민위원회를 수립하여 질서를 장악했다.

② 훈춘·훈융 해방전

훈춘은 일본군과 만주국 잔존 세력이 집중된 국경 방어의 중심축이었다. 박광선 소부대를 포함한 혁명군 정예 병력은 남별리와 동흥진 요새에 대한 정밀 정찰 후, 대반령 진지를 공격했다. 마유산·월명산 일대에서는 낙하조가 적 후방을 교란했고, 정면공격대는 동시 돌입으로 주둔부대를 섬멸했다. 증산무장대는 적 탄약고를 폭파하고 보급선을 차단해 퇴로를 봉쇄했다. 이 작전은 3개국 연합의 성격을 지녔으나, 조선인민혁명군이 중심축이 되어 훈춘 전역을 해방시켰다.

③ 배후타격과 전민항쟁의 결합

간백산, 국사봉, 곰산, 백학산 등 국내 밀영에서 진입한 소부대는 각 도·군 단위의 조국광복회와 협력해 후방에서 통신소, 경찰서, 창고 등을 파괴했다. 항일유격대는 일본군의 이동로를 차단하고, 무장을 해제한 후 인민위원회를 세워 지역 자치권을 장악했다. 이러한 배후타격은 전방의 총공격과 동시에 이루어져, 일제의 군-행정 연계를 붕괴시키는 데 결정적 역할을 했다.

■ 해상작전: 연합상륙과 전략 항만 확보

① 웅기 상륙작전 (8월 11일)

조선인민혁명군 소부대는 8월 11일 함경북도 웅기항에 상륙하여 일본군이 방어에 집중하지 않은 틈을 타 기습점령에 성공했다. 만향고개 전투에서는 고지화된 적의 영구화점을 뚫기 위한 백병전이 전개되었고, 해안선 인근 일본군 후방기지들을 차례로 점령했다. 항일유격대는 내륙으로 진격하며 주요 행정거점을 장악했다.

② 나진 상륙작전 (8월 12일)

8월 12일, 나진항에 상륙하려던 조선인민혁명군과 소련군은 뜻밖의 소식을 접했다. 이미 나진인민무장대가 시내를 장악하고 헌병대, 경찰서, 통신소를 접수한 상태였다. 일본군은 일부 항복했고, 상륙은 무혈로 이루어졌다. 이 작전은 민중조직이 군사작전보다 앞서 전투 없는 해방을 실현한 상징적 사건이었다.

③ 청진 상륙작전 (8월 15일)

청진항은 일본군의 마지막 저항지였다. 8월 15일, 해방의 날. 조선인민혁명군과 소련 해군은 청진항 일대에 대대적 상륙을 시도했다. 그러나 일본군은 항복을 거부하며 고지와 항만 벙커를 사수했다. 해상과 시가지에서 치열한 전투가 벌어졌고, 수백 명의 소련 해병이 전사했다. 조선인민혁명군은 청진무장대와 함께 적의 포진지를 점령하며 시내를 해방했고, 전투 종료 후 인민위원회가 설치되었다. 청진 전투는 해방의 날에 벌어진 유일한 격전이자, 가장 상징적인 자력해방 실천이었다.

이처럼 육상에서는 요새를 돌파하고 해방구를 확장하며, 해상에서는 전략 항만을 장악하고 적의 후방을 붕괴시켰다. 조선인민혁명군은 놀라운 조직성과 전략으로 일본군의 방어선을 무너뜨렸고, 조국광복회를 비롯한 국내 독립운동조직과의 협동을 통해 정치적 해방도 동시에 실현했다.

‘국경에서 울린 총성’은 단지 승전의 외침이 아니었다. 그것은 우리 민족이 스스로 식민의 족쇄를 끊고, 해방의 주체로 거듭난 자력해방의 선언이었다.