일제 식민사관 파헤치기 5 – ‘식민사학 논리’ 파헤치기

지난 글에서는 일제 식민사학이 일제 당국의 지도 아래 만선역사지리조사부-조선사편수회-경성제대 및 청구학회 등의 과정을 거쳐 조선에 이식되고 확산된 과정을 돌아보았다. 이렇게 성장한 식민사학은 어떤 논리로 우리 역사를 왜곡, 폄훼했을까? 이번 글에서는 일제 식민사학이 주장한 논리들을 하나씩 파헤쳐보도록 하자.

일선동조론(동조동근론) - 우리 민족이 일본의 동생 민족이었다?

가장 먼저 살펴볼 논리는 일선동조론(日鮮同祖論, 또는 동조동근론)이다. 일본 민족(야마토민족)과 우리 민족(조선민족)이 하나의 조상으로부터 나왔다는 주장으로, 일본과 조선은 본가-분가 관계로 보았다. 일선동조론은 궁극적으로는 우리 민족과 일본 간의 문화적, 역사적 차이를 허물고 우리 민족의 존재를 없애 야마토 민족에 합쳐지는 것을 목표로 했다.

일선동조론은 의외로 일본에서는 에도시대(17~19세기)부터 일부 한학자, 국학자들에 의해 제기되었는데, 본격적으로 다뤄지기 시작한 것은 일본이 제국주의 침략을 벌이던 19세기 후반이었다. 도쿄제대에서 펴낸 역사책인 『국사안』에서는 『일본서기』, 『고사기』 등에 수록된 일본 건국신화나 신공황후의 삼한정벌 기록 등을 인용하며, 고대부터 일본과 조선은 같은 조상에서 나왔으며 비슷한 언어, 문화를 지녔다고 주장했다. 이와 같은 주장은 곧 교과서에도 수록되어 일본 대중들에게 일선동조론을 널리 퍼뜨렸고, 일제가 조선을 침략하는 주된 명분이 되었다.

한일병합 직후 일제는 일선동조론을 더욱 확산시켰다. 총독부 차원에서도 우리 민족의 항쟁을 무마시키고 식민지배에 복종시키고자 일선동조론을 바탕으로 동화정책을 펼쳤다. 언어학자 가나자와 쇼자부로(金澤庄三郞)를 비롯한 몇몇 일본 어용학자들도 일선동조론을 옹호하는 연구를 내놓았다. 가나자와 쇼자부로는 1929년에 펴낸 책 『일선동조론』에서 일본어와 우리말 중 비슷한 단어를 사례로 들어 일본어와 우리말이 같은 계통이며, 고대 시기에 많은 한반도 주민이 일본에 귀화했다는 사실을 들어 일본과 조선이 같은 민족이란 주장을 펼쳤다.

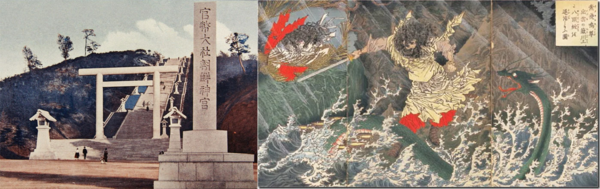

특히, 일선동조론은 1930년대 중~후반에 일제가 전시체제에 들어가고 조선에 민족말살정책을 펼치며 더욱 강조되었다. 본토 자원만으로는 아시아-태평양지역 침략전쟁을 이어가기 어려웠던 일제는 조선의 인적자원도 전쟁에 동원하고자 일선동조론에 기반한 구호 ‘내선일체(내지(일본)와 조선은 한 몸)’을 내세웠고, “조선인들도 내지(일본)와 같은 천황폐하의 아들딸이니 대동아 성전에 참여해야 한다”고 독려했다. 그리고 일제는 일선동조론을 퍼뜨리고자 조선 곳곳에 신사(일본 사당)를 세워 우리 민족에 참배를 강요하고, 학교 교육에 일선동조론을 서술한 국사(일본사) 교과서를 보급하고 사용케 했다. 일제의 일선동조론 전파는 몇몇 친일매국노 및 변절 지식인들도 부역했다. 대표적인 경우가 최남선으로, 최남선은 우리 민족과 일본, 만주가 같은 불함(백두산) 문화권 아래서 나왔으니 다 같은 형제라는 ‘불함문화론’을 내세워 일제의 일선동조론에 동조했다.

일선동조론은 민간운동 차원으로도 전개되었다. 조선에 들어와 거주하던 일본인 중 몇몇 인사는 우리 민족의 건국시조인 단군이 일본의 창조신인 아마데라스 오오카미(天照大神)의 남동생 스사노오(素盞嗚)라는 궤변까지 내세우며 단군신화를 일본신화에 포함시키는 운동까지 펼쳤다. 이들은 신화에서 스사노오가 하늘에서 내려왔다는 신라의 ‘소시모리(曾尸茂梨)’를 강원도 춘천의 우두산(牛頭山)으로 비정하며 춘천에 단군과 일체화된 스사노오를 모신 신사인 강원신사를 짓기까지 했다.

하지만, 일선동조론은 거대한 벽에 부딪혔다. 우리 민족의 강력한 반발과 저항도 있었을뿐더러, 본토에서도 일선동조론을 외면하거나 비판하는 목소리가 높았기 때문이다. 본토 국사(일본사)학자들은 ‘천황의 만세일계 아래서 발전한 야마토 민족’에 식민지 조선을 동등한 입장으로 편입시키는 데 거부했고, ‘일정한 인종적, 언어적 유사성을 지니고 같은 근원에서 나왔다 하더라도 일본과 조선은 차이가 있다’라 주장하거나 ‘신화는 신화고 역사로 그대로 받아들이긴 곤란하다’는 논리를 내세워 일선동조론을 외면했다.

또한, 일제 역시 일선동조론을 펼치는데 심각한 딜레마에 빠져 있었다. 식민지 동화와 전시체제 동원을 위해 일선동조론, 내선일체를 내세웠지만, 이는 역으로 조선에서 “우리도 내지와 같은 천황의 자식이니, 내지와 똑같은 권리를 달라!”고 요구하는 논리가 될 수 있었기 때문이다. 이는 우리 민족을 철저히 ‘2등 신민’, 노예로 취급하던 식민지배 근간을 뒤흔들 수 있는 문제였다.

결국, 우리 민족의 저항과 본토 학자들의 외면에 직면하고, 일제 스스로도 더 이어나가기 어려웠던 일선동조론은 일제가 패망한 뒤엔 한반도는 물론, 일본 본토에서도 파탄나며 완전히 생명력을 잃었다.

타율성론 – 우리 역사에서 우리 민족은 주인공이 아니었다?

다음으로 살펴볼 것은 타율성론이다. 타율성론은 우리 역사가 우리 민족이 아닌 외세(일본, 중국 등)에 의해 전개되고 발전되었다는 주장이다. 아시아 대륙과 태평양 사이에 끼인 한반도의 지리적 특성(‘반도적 숙명론’)상 우리 민족은 예로부터 독자적으로 발전하지 못하고 대륙(중국)과 해양(일본) 양쪽에 이리저리 휘둘린 열등한 역사를 지녔다는 것으로, 궁극적으로는 조선은 발전된 일본의 지배를 받아야 한다는 결론으로 귀결된다.

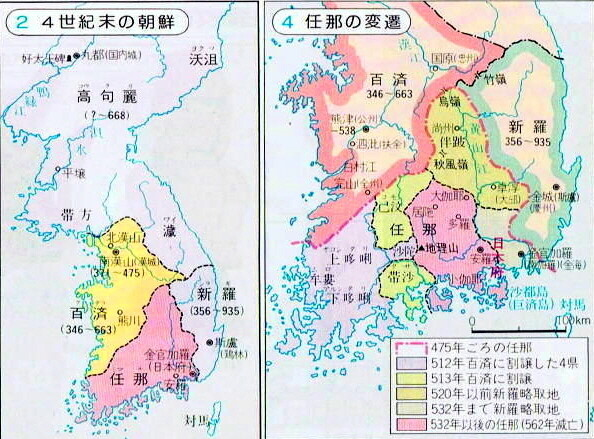

타율성론은 주로 고대사나 그 이전 역사를 다루는 데서 제기되었다. 가령, 선사시대의 경우 일제는 조선에 구석기시대는 없었고, 선사문화는 외부(만주, 중앙아시아 등)에서 전파되었다는 외부기원설을 퍼뜨렸다. 특히, 고대사 부문에서 식민사학의 타율성론은 두드러지는데, 한반도 북쪽은 한사군으로 대표되는 대륙세력이 지배했고 남쪽은 야마토 정권이 임나일본부를 두어 지배했으므로 우리 민족이 고대부터 외세에 휘둘렸다는 주장을 펼쳤다.

고대사에서의 타율성론의 대표 사례는 만선사관과 임나일본부설을 들 수 있다. 시라토리 구라키찌(白鳥庫吉), 이나바 이와키찌(稻葉岩吉), 이케우찌 히로시(池內宏) 등이 주장한 만선사관은 조선 역사는 만주의 부속된 하위 역사로서 늘상 중국이나 북방 유목민족(흉노-선비-거란-여진-몽골 등)에 압도당했다는 논리를 펼쳤다. 이에 따라, 한반도에서의 고대는 한사군의 영향을 통해 발전했으며, 단군신화는 ‘북방 퉁구스족의 전설’, 고구려, 발해는 만주에 있던 ‘외부 정복세력’이고 한반도와는 별개였다고 보았다. 쯔다 소키찌(津田左右吉), 이마니시 류(今西龍) 등이 주장한 임나일본부설은 『일본서기』, 『고사기』 등의 기록과 광개토왕릉비 ‘신묘년 기사’ 등을 근거로 야마토 정권이 한반도 남부를 지배하며 삼한 및 백제-신라-가야에 영향력을 행사했다는 논리를 내세웠다. 앞선 글에서 보았듯, 만선사관, 임나일본부설은 일제의 조선 지배뿐 아니라 대륙침략(특히 대동아공영권)의 명분으로 널리 활용되었다.

이외에도, 타율성론은 신라, 고려, 조선 등 한반도 역대 왕조가 중국과 조공책봉관계를 맺고 교류한 사실을 가지고 조선이 중국의 속국으로 지내왔다고 왜곡했다. 그리고 그 결론은 뒤에서 볼 ‘오랫동안 중국의 영향 아래 정체되고 뒤떨어진 조선’이었고, 고대처럼 일본에 의해 다시 지배되어야 조선이 문명화되고 발전할 수 있다는 논리로 귀결되었다.

정체성론 – 조선은 오랫동안 발전 없이 뒤떨어져 있었다?

세 번째로 살펴볼 식민사학의 논리는 정체성론이다. 정체성론은 오랜 세월 동안 우리 역사가 발전하지 않고 정체되어 뒤떨어졌다는 주장이다. 이는 서구 열강이 아시아의 후진성을 강조해 식민지배를 정당화하던 ‘아시아적 생산양식’ 논리를 그대로 베껴 조선에 적용한 것으로, ‘일본이 서구 문물을 받아들이고 아시아에서 탈출(탈아입구)하여 근대화에 성공하였으니, 조선 역시 일본의 지배를 통해 근대화되고 문명해질 수 있다’는 논리로 이어졌다.

특히, 정체성론은 조선왕조에 대한 부정과 폄훼가 두드러진다. 정체성론은 조선왕조를 중세 봉건제 사회보다 훨씬 뒤떨어진 고대 노예제라고 보았다. 정체성론을 내세운 대표적인 학자는 경제학자인 후쿠다 고쿠조(福田德三)이다. 러일전쟁 기간 동안 조선을 여행하며 느낀 감상을 바탕으로 저술한 책인 『한국의 경제조직과 경제단위』에서 후쿠다는 조선의 사회경제적 수준이 일본의 막부 시대 이전(헤이안 시대)인 10세기 수준에 지나지 않으며, 전형적인 노예제 사회라고 주장했다.

후쿠다 도쿠조가 내세운 정체성론은 한일병합 이후 시카타 히로시(四方博) 등으로 이어지며 일본 학계의 정설이 되었다. 일제 역시 정체성론을 바탕으로 “중국의 영향 아래 오랫동안 뒤처진 조선이 일본에 의해 개항된 뒤에야 근대 문물을 접하고 마침내 식민지배를 통해 근대화, 문명화되었다”며 식민지배를 정당화했다. 그리고, 식민사학의 정체성론은 오늘날까지도 뉴라이트의 식민지근대화론으로 그 여파가 이어지고 있다(이에 대해선 다른 편을 통해 살펴보도록 하자).

그 외의 식민사학의 논리들 – 단군조선 부정론, 『삼국사기』 초기기록 부정론, 당파성론 등

일선동조론, 타율성론, 정체성론 외에도 식민사학은 다양한 논리를 내세워 우리 역사를 폄훼하고 왜곡했다. 가령, 식민사학은 ‘과학적 연구’, ‘정확하고 객관적인 실증연구’ 등을 명분으로 고조선이 역사가 아닌 신화에 불과하다며 우리 역사에서 고조선을 빼 버리고 그 시작을 한사군과 삼한시대로 축소해 버렸다. 이어서, 식민사학은 같은 논리로 『삼국사기』, 『삼국유사』의 초기 기록이 허황되고 부정확하다며 고구려・백제・신라 삼국의 국가형성 시기를 서기 3~4세기(고구려: 태조왕, 백제: 고이왕, 신라: 내물왕)로 깎아내렸다. 어이없게도, 그들은 훨씬 허황되고 왜곡된 기록으로 점철된 『일본서기』, 『고사기』를 과학적 검토 없이 곧이곧대로 받아들여 기원전 7세기부터 약 천수백 년 동안 이어진 ‘천황 만세일계’를 주장하고 신공황후의 삼한정벌, 임나일본부를 옹호하는 이중잣대를 보였다.

한편, 시데하라 다이라(幣原坦) 같은 식민사학자의 경우 조선시대 붕당정치와 당쟁사에 집착하여 우리 역사가 오랫동안 여러 갈래로 찢어지고 갈등을 빚어와서 내부 통합이 이뤄지지 않고 정상적인 국가발전이 불가능했다는 당파성론을 내세우기도 했다.

맺으며

이렇듯, 일제가 조선에 이식한 식민사학은 일선동조론, 타율성론, 정체성론 등 우리 역사를 폄훼, 축소함으로써 우리 민족의 민족의식을 약화시켜 식민지배에 복종시키고 ‘근대화’, ‘문명개화’ 등을 내세워 일제의 식민지배의 정당성을 강조하는 주장들로 점철되어 있었다. 식민사학이 내세운 논리들은 일제 패망과 더불어 사라지거나 해방 후 남북 사학계의 노력에 의해 일정부분 극복되었으나, 여전히 그 망령이 남아 식민지근대화론 등의 형태로 오늘날까지도 적잖은 영향을 미치고 있다.

이와 같은 논리를 내세운 일제 식민사학이 어떻게 우리 역사를 왜곡했으며 유물을 파괴, 조작했는지 앞으로 하나하나씩 살펴보도록 하자.