검찰개혁과 언론개혁의 신중론

정치 빠지고, 시민이 들어와야

정부의 언론개혁 일환인 언론중재법이 논의 테이블에 오르자, 진보진영 내부에서도 ‘신중론’이 제기되고 있다. 그러자 보수 언론은 이 신중론을 자신들의 방패로 삼아 기득권 지키기에 나섰다. 언뜻 보면 언론개혁의 신중론이 검찰개혁의 신중론과 비슷해 보이지만, 이는 착시다. 보수 언론이 시민이 주체가 돼야 할 개혁의 자리를 점유했기 때문에 그렇게 보일 뿐, 논의의 대상과 방향은 전혀 다르다.

검찰개혁에 대한 반대는 검찰이라는 권력기관의 자기 보호였다. 언론개혁에서 반대 역시 다르지 않다. 이는 기성언론이 자유라는 이름 아래, 책임은 회피하고 권위만을 유지하려는 관성이다. 그 안에서 기자나, 언론은 자신들이 스스로 정화할 수 있다는 환상을 반복했다.

기성 언론의 문제는 분명하다. 확인되지 않는 정보를 받아쓰며 '아니면 말고' 식 보도로 개인을 사회적으로 매장했던 사례는 차고 넘친다. 특히 검찰 발 보도로 양회동 열사를 건설폭력배로 만들고, 비극적인 선택을 하게 한 것은 결코 예외적 사건이 아니다. 이 구조를 바꾸지 않고 언론자유를 말하는 것은 기득권의 특권을 ‘표현의 자유’로 포장하는 것에 불과하다.

그렇다고 해서 개혁을 정치권력의 힘으로 밀어붙여서도 안 된다. 개혁이 제대로 작동하지 않으면 오히려 언론자유를 억압하는 결과가 될 수 있다는 우려 때문이다. 개혁세력들 안에서도 “언론중재법이 있었다면 작은 매체에서 윤석열 정권을 비판하는 보도들이 나올 수 있었겠냐”는 지적이 나온다.

이는 정권이 바뀐 지금도 다르지 않다. 김병기 민주당 원내대표는 아들의 대학 편입·취업 관련 의혹을 보도한 뉴스타파에게 “법정서 보자”며 엄포를 내놓았다.

윤석열 파면에 앞장 서며 일찍이 언론개혁을 외쳤던 시민사회단체의 신중론은 이 점에서 주목할 필요가 있다. 이들의 신중론은 개혁을 반대하기 위한 게 아니다.

그래서 시민사회는 언론중재법 개정이 필요하다는 전제 위에서, 시민 피해구제의 실효성을 높이되 권력자의 보도 통제 가능성은 구조적으로 차단해야 한다고 주장한다. 즉, 방향은 분명하고, 방식은 정교해야 한다는 것이다.

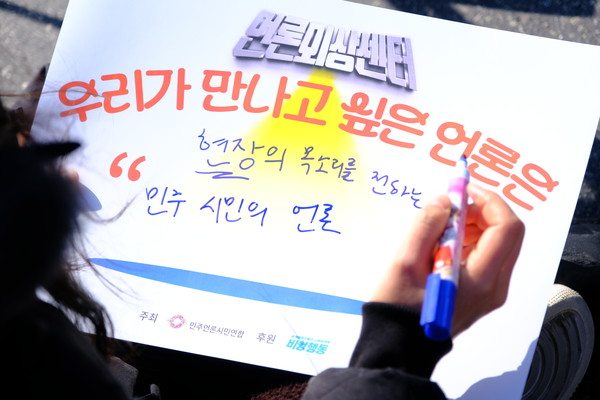

민주언론시민연합이 제시한 구체적 제안들을 보면 그 지향이 분명하다. 이들은 언론을 견제하는 기구 역시 민주적 통제가 강화돼야 한다고 설명한다. ▲언론중재위원 구성에 ‘독자 및 시청자 관련 단체에서 10년 이상 종사한 사람’ 추가하는 방안 ▲언론피해구제를 위해 기사 열람을 차단하는 열람차단청구권 신설 ▲배액배상제 대상의 악의성 판단 및 피해자의 입증책임 분산 등이다.

이것은 언론의 자유와 책임을 함께 강화하는 개혁안이며, 실제 피해자와 독자, 소비자의 목소리를 제도 안으로 끌어들이는 민주주의적 방식이다.

검찰개혁이 시민의 권리를 위한 개혁이었듯, 언론개혁 역시 시민을 위한 개혁이어야 한다. 문제는 그것이 정치권의 주도 아래 독점되거나, 언론 권력과의 타협 속에 본질이 흐려지는 순간이다. 그래서 지금 필요한 건 ‘언론중재법 찬성 대 반대’라는 양자택일이 아니라, 시민의 피해를 중심에 두고 어떤 설계를 할 것인지에 대한 사회적 토론과 실질적 참여다.

지금 언론중재법을 두고 쏟아지는 반대와 프레임의 본질을 봐야 한다. 언론자유를 말하는 사람들이 정말 자유를 위해 싸우는 것인지, 아니면 책임을 회피하고 기존 권력을 유지하기 위해 자유를 들먹이는 것인지. 반대로 시민단체가 우려를 표하는 이유는 개혁을 주저하기 때문이 아니라, 시민의 권리가 실질적으로 보장되는 개혁이 되길 바라기 때문이다.

그 신중함은 개혁을 멈추는 것이 아니라, 실패하지 않도록 하는 힘이다. 검찰개혁, 방송3법 개정은 국민의힘의 주장과 달리, 정당과 국회의 권한을 축소시키고 시민에게 권력을 돌려주는 시도다. 이들은 남은 언론개혁 역시 ‘여당의 독재’ 프레임으로 본질을 숨기려 한다. 그러나 우리에게 필요한 것은 시민의 목소리가 반영된 신중한 개혁뿐, 기득권이 목소리 낼 자리는 없어야 한다.