수수께끼를 풀 열쇠: 오카야마현에 있던 기비 가야소국

이야기에 전해오는 기비 가야소국의 실체: 우라전설, 모모타로 이야기

임나일본부의 진실: 야마토 정권이 기비 가야소국을 편입하며 세운 통치기관!

앞선 글에서는 일제 식민사학이 임나일본부설을 사실로 만들고자 벌인 광개토왕릉비 비문 왜곡, 칠지도 연대 오독, 가야·신라 유적의 과도한 일본 기원설 등을 검토했다. 그 결과 식민사학의 ‘임나일본부설’은 사료적·고고학적 근거를 상실했다.

그렇다면, 식민사학이 그토록 한반도 내로 끌어오려던 ‘임나일본부’의 진실은 과연 무엇일까? 이번 글에서는 한일 역사학 간의 오랜 쟁점인 ‘임나일본부’의 진실을 파헤쳐 보자.

수수께끼를 풀 열쇠: 오카야마현에 있던 기비 가야소국

'일본서기', '고사기' 등 일본 고대 역사서에서 ‘임나일본부’는 ‘미마나 미야케(任那御宅 또는 任那屯倉)’로 불리는데, 이는 ‘임나(가야)’ 지역에 설치한 왕실 창고, 행정기관을 뜻한다. 일제 식민사학은 이 용어를 가지고 ‘미마나 미야케’가 한반도 남부 가야에 설치되었다고 주장했으나 이는 거짓으로 드러났다. 그런데 일본서기를 비롯한 일본 고대 기록은 과장, 윤색된 내용이 많지만, 일정한 역사적 사실을 담고 있다. 그렇기에 ‘임나’ 지역에 ‘미야케’를 설치한 기록 자체는 실제 사건으로 볼 수 있다. 그렇다면 ‘미야케’가 설치된 ‘임나(가야)’는 과연 어디였을까? 이와 관련해서, 조선(북) 학계에서는 흥미로우면서도 매우 합리적인 설명을 내놓았다.

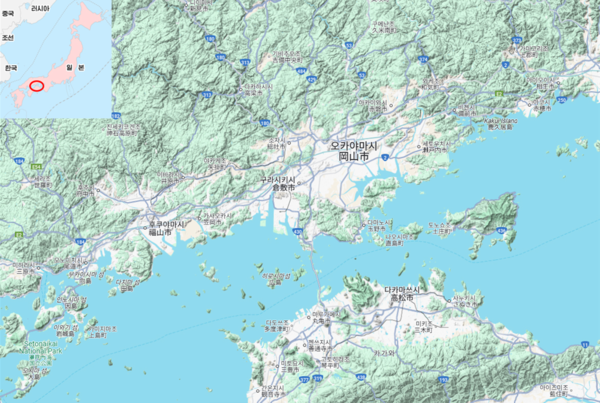

조선(북) 학계에서는 그 수수께끼를 풀 열쇠로, 기비(吉備, 오카야마현)에 있었던 가야계 소국에 주목했다. 오카야마현에서의 가야소국? 지도에서 살펴보면 세토내해(瀨戶內海)에 인접하며 히로시마현(廣島縣)과 효고현(兵庫縣) 사이에 있는 오카야마현(岡山縣)은 한반도와 매우 가까운 북규슈에 비해 근거가 빈약해 보일 수도 있다. 어떻게 오카야마현에 가야소국이 존재했음을 증명할 수 있을까? 이 지역과 관련된 역사 기록과 지명, 발굴된 유적・유물 등 숱한 자료들을 통해 확인할 수 있다.

「화명초」, 「국조본기」 등 옛 일본 기록에 따르면, 오카야마현에는 ‘가야(かや, =加夜, 賀夜, 賀陽, 加陽, 香屋 등)’란 지명들이 곳곳에 존재했다. 이들 ‘가야’ 지명은 오카야마현 곳곳에 가야계 도래인들이 마을을 이루고 살던 것을 시사한다. 또한, 이 지역을 다스리던 지배 세력은 오랫동안 ‘가야씨(賀陽氏)’로 불렸으며, 오카야마현 중심부에 있는 유서 깊은 신사인 기비쯔신사(吉備津神祠)에서 제사를 지내는 신관을 에도시대(17~19세기)까지 대대로 가야씨가 맡았다는 사실은 가야씨가 이 지역의 실질적 지배자로 있었음을 유추할 수 있다.

오카야마현 일대에서 발굴된 고대 유적・유물은 이 지역에서의 ‘가야’ 지명과 ‘가야’ 성씨가 단순히 명칭만 비슷한 것이 아니라 실제로 이 지역에 가야소국이 존재했음을 증명하는 강력한 증거이다. 오카야마현 곳곳에는 무덤, 집터 등 다양한 고대 유적이 있는데, 이들 유적에서 출토된 유물들은 대부분 가야계통 철기, 마구류, 질그릇들이다.

특히, 오카야마현 소자시(總社市)에는 거대한 규모의 전방후원분인 쯔쿠리야마 무덤*이 있는데, 그 곁에 배총(陪塚, 주무덤에 딸린 무덤)으로 조성된 사카키야마 무덤(榊山古墳)에서는 가야의 세력권이던 경남 김해, 경북 구미, 경북 상주 등지에서 출토된 것과 똑같은 청동제 말모양 띠고리가 출토되었다. 또한, 쯔쿠리야마 무덤에서는 백제, 가야 무덤에서 나오는 돌널(석관)과 동일한 돌널과 더불어 가야 무덤에서 자주 발굴되는 집모양 토기와 매우 유사한 집모양 하니와(토용)가 발견되어 이 무덤이 한반도 영향을 짙게 받은 무덤임이 확인되었다.

쯔쿠리야마 무덤은 오카야마현 소자시에 작산(作山) 무덤과 조산(造山) 무덤 두 곳이 있다. 여기서는 후자인 조산무덤을 소개한다.

쯔쿠리야마 무덤 자체도 그 크기(길이 360m, 높이 29m)가 야마토 정권 초기 중심지였던 오사카 일대에 있는 거대한 전방후원분인 다이센・곤다야마 무덤(각각 길이 486m/415m 높이 35.8m/27.6m)에 버금갈 정도이며, 만들어진 시기도 5세기로 두 무덤(6세기)보다 훨씬 앞선다. 쯔쿠리야마 무덤의 여러 특징은 5세기에 이곳에 가야 사람들이 소국을 형성하고 야마토 정권에 맞설 정도로 강대한 세력을 자랑했음을 보여준다.

뿐만 아니라, 쯔쿠리야마 무덤을 등진 산에는 대표적인 ‘조선식 산성’인 기노죠(鬼之城) 산성*이 있다. 기노죠 산성을 등지고 쯔쿠리야마 무덤을 조성한 형태 역시 김해 대성동 고분군-분산성이나 고령 지산동 고분군-주산성, 함안 말이산 고분군-성산산성 등에서 나타나는 전형적인 가야식이다.

기노죠 산성과 관련하여, 일본 학계에서는 이를 “7세기 후반 백제 망명인들이 나당연합군 침략에 대비하고자 쌓았다”는 주장을 펼치지만, 그 실체에 대해서는 다른 글을 통해 살펴보자.

이와 같은 다양한 유물들을 통해서, 오카야마현 일대에 가야 사람들이 세운 기비 가야소국이 실재했음을 알 수 있다. 또한, 유물의 시기와 형태, 그 크기를 보더라도 기비 가야소국이 야마토 정권보다 훨씬 앞섰으며 강력한 세력을 지녔음이 확인된다.

이야기에 전해오는 기비 가야소국의 실체: 우라전설, 모모타로 이야기

기비 가야소국의 실체는 오카야마현에서 전해오는 두 이야기를 통해서도 볼 수 있다. 앞서 소개한 기노죠 산성에는 ‘우라(溫羅)’라는 강력한 요괴가 성을 근거지로 삼으며 ‘기비의 관자(지배자)’를 자처하고 이 지역 사람들을 해치자, 야마토 정권에서 왕족 ‘기비쯔히코(吉備津彦)’를 보내 우라를 토벌하고 이 지역을 평정했다는 전설이 내려온다.

숭신천황 때 다른 나라의 귀신이 기비 땅에 날아왔다. 그는 백제 왕자로서 이름을 ‘우라’라 했으며, 기비의 관자를 자처하며 기노죠 산성을 짓고 그곳에 기거하며 기비 사람들을 해쳤다. (...) 조정에서 천황의 아들인 기비쯔히코를 보내 토벌케 했는데, (...) 싸움 과정에서 기비쯔히코가 쏜 화살에 왼쪽 눈을 맞은 우라가 꿩으로 변해 도망치니 기비쯔히코는 매로 변해 그를 쫓았다. 우라는 다시금 잉어로 변신해 강으로 도망쳤으나, 기비쯔히코는 가마우지로 변해 우라를 잡았고, 마침내 우라의 목을 베었다.

이 <우라전설>을 살펴보면 기비 가야소국의 실체를 확인할 수 있다. 우라가 기노죠 산성을 근거지로 삼으며 ‘기비의 지배자’를 자처했다는 것은 기비 가야소국을 다스리던 가야씨가 기비국조로 불리던 사실이 반영되어 있고, 야마토 정권이 이를 토벌하러 기비쯔히코를 보냈다는 이야기는 전술했듯 기비 가야소국이 야마토 정권에 맞설 정도로 강대한 독자 세력이었음을 보여준다.

'우라전설'과 한반도 왕조의 여러 설화들의 공통점(도술대결)

우라전설: 꿩・잉어(우라) vs 매・물새(기비쯔히코)

고구려 건국 신화「동명왕편」: 잉어・사슴・꿩(하백) vs 수달・승냥이・매(해모수)

가야 건국 신화 「가락국기」: 매・참새(석탈해) vs 독수리・새매(김수로왕)

'우라전설' 자체도 한반도적 성격이 곳곳에 녹아 있다. 화살을 맞은 우라가 꿩으로 변해 도망치자 기비쯔히코가 매로 변해 쫓고, 우라가 잉어로 변신하자 기비쯔히코도 물새(가마우지)로 변해 우라를 잡아 목을 베었다는 이야기의 전개 과정은 마치 고구려 건국 신화나 가야 건국 신화 등과 매우 유사하다. 토벌 대상인 우라와 토벌 주체인 기비쯔히코도 뜯어보면 한반도와 깊은 연관을 맺고 있다. 우라가 백제 왕자라는 설명은 기비 가야소국이 백제-가야 두 국가의 영향을 받았음을 시사하며, ‘기비쯔히코’란 이름에서는 기비 가야소국 출신 인물을 야마토 정권이 통합의 주체로 내세웠음과 동시에 야마토 정권이 백제-가야를 위시한 한반도 도래인 계열 연합정권이란 사실을 유추할 수 있다. 또한, 기비쯔신사에서는 기비쯔히코와 우라 모두를 신으로 모시고 있다. 우라와 기비쯔히코가 동시에 신으로 모셔지는 것은 둘 다 기비 가야소국 출신 인물이며, 기비 가야소국이 야마토 정권에 통합되면서도 그 지배세력인 가야씨가 지방호족으로서 일정한 권력을 유지했음을 보여준다.

한편, 오카야마현에서는 복숭아에서 태어난 아이가 자라서 꿩, 개, 원숭이 등의 도움을 받아 바다 건너 섬에 사는 요괴들을 퇴치했다는 <모모타로(桃太郞) 이야기>가 아주 유명하다. 이 이야기는 위의 <우라전설>에서 파생되었다고 보는데, 이 역시 기비 가야소국의 실체를 적잖게 확인할 수 있다. 모모타로가 동물들을 부하로 포섭했다는 내용은 기비 가야소국이 휘하 가야계 마을들을 동원했다는 사실을 반영한다. 바다 건너 섬에 사는 요괴들을 물리쳤다는 내용은 <우라전설>에서 기비쯔히코가 우라를 친 내용과 기비 가야소국이 세토내해 건너 시코쿠섬의 사누키(讚岐, 가가와현) 일대로 진출한 사실이 혼합된 부분이라 볼 수 있다.

이렇듯, 오카야마현에서 전해오는 <우라전설>, <모모타로 이야기> 두 이야기에서도 기비 가야소국의 실체를 확인할 수 있다. 두 이야기 모두 기비 가야소국이 야마토 정권에 편입되는 과정에서 주체가 가야소국(‘우라’로 추정되는 가야씨)에서 야마토 정권(기비쯔히코, 모모타로 등)으로 바뀌고 여러 사건들이 뒤섞였지만, 5세기에 기비 가야소국이 주변 지역으로 확대하며 야마토 정권에 맞서던 강력한 세력으로 부상했음을 이야기를 통해 엿볼 수 있다.

임나일본부의 진실: 야마토 정권이 기비 가야소국을 편입하며 세운 통치기관!

종합하자면, 오카야마현에 가야 사람들이 정착해 세운 기비 가야소국이 존재했고, 5세기에 주변 지역들로 확장하며 야마토 정권에 맞설 정도로 강력한 세력이었다. 이는 오카야마현 곳곳에 숨어있는 ‘가야’ 지명과 다양한 가야계 유적・유물들, 그리고 이 지방에서 전해오는 이야기로 그 실체를 확인할 수 있다.

다시 처음의 질문으로 돌아가 보자. 임나일본부(미마나 미야케)의 진실은 무엇일까? 바로 이 기비 가야소국을 야마토 정권이 정복, 편입하면서 세운 출장소 또는 통치기관(‘미야케’)이었다. 앞서 보았듯 야마토 정권에 버금가는 강력한 세력을 구축했던 기비 가야소국을 무력으로 제압하기 힘들었고, 야마토 정권은 회유책을 통해 기비 가야소국을 통합하는 대책을 마련했다.

이에, 야마토 정권은 6세기 후반에 기비 가야소국 지배자(가야씨)를 ‘가야국조(賀夜國造)’로 임명하고 자치권을 보장했으며, 기비 가야소국 내에서 야마토 정권에 바치는 세금, 진상품을 관리케 했다. 그리고 기비 가야소국 중심지엔 야마토 정권 직속 창고 및 둔전을 설치하며 이를 ‘미마나 미야케(任那屯倉)’라 불렀으니, 이것이 ‘임나일본부’의 실체이다. 야마토 정권이 6세기 후반에 기비 가야소국에 ‘미마나 미야케’, 일명 ‘임나일본부’를 설치한 기록은 일본서기의 웅략기, 계체기, 흠명기 등에서 확인되는데, 이들 기록에서도 ‘임나일본부’와 관련된 인물들 대부분이 ‘기비’란 성을 쓰며 기비 가야소국 출신(가야씨)임을 드러내기 때문이다.

그렇다면 야마토 정권이 기비 가야소국에 세운 ‘임나일본부’의 위치는 어디였을까? 이는 오늘날 오카야마현 서쪽에 자리잡은 소자시 일대로 추정할 수 있다. 앞서 본 기비 가야소국과 관련한 다양한 유적들(기노죠 산성, 쯔쿠리야마 무덤 등)이 소자시에 몰려 있는 것에서 이곳이 기비 가야소국의 중심지였으며, 이곳에 야마토 정권의 직할 둔전 및 창고를 세웠을 것이라 보는 것이 합리적이다.

결국, 일제 식민사학이 한반도로 끌어오며 식민지배를 정당화하고자 한 임나일본부는 한반도 남부의 가야 본국이 아닌 일본 본토인 오카야마현에 있던 기비 가야소국에 있었다. 그 성격은 야마토 정권의 삼한 정벌 내지는 가야 식민지화와는 완전히 거리가 멀었고, 야마토 정권이 서부 일본 곳곳에 소재한 다양한 한반도계 소국들을 통합하는 과정에서 설치한 행정통치기관이었다고 할 수 있다.