일본서기와 야마토 정권 바로보기

우리 고·중세사와 고대 한일관계사에 있어서 주요한 논쟁거리가 되는 책을 꼽자면 단연 일본서기이다. 일본 고대사를 기록한 일본서기는 임나일본부설, 삼한정벌설 등 식민사학의 주된 사료적 바탕이 되었다. 이 때문에 이 책을 두고 한일 학계간 논쟁도 치열할 뿐만 아니라 역사학계와 재야사학 간 ‘식민사관’ 논쟁의 소재로도 빠지지 않는다.

과연, 일본서기는 대체 어떤 책이며 이에 담긴 역사의 진실은 무엇일까? 이번 글에서는 이에 대해 함께 추적해 보자.

일본서기의 성격과 편찬 배경

일본서기는 사인친왕(舍人親王)이 부왕인 천무천황(天武天皇)의 명을 받아 680년~720년 동안에 편찬한 국가 공식 역사책이다. 신화시대부터 시작하여 초대 신무천황(神武天皇)~41대 지통천황(持通天皇)에 이르기까지의 야마토 정권의 역사를 다루고 있다.

일본서기가 편찬된 7세기 말~8세기 초는 대화개신(大化改新, 646년) 이래로 야마토 정권이 율령제를 도입하고 천황 중심 중앙집권화를 추진하며 고대국가로 진입하던 시기이다. 이와 같은 상황에서, 야마토 정권은 자신들의 권위와 정당성을 확보할 필요가 있었고, 그 역사적 근거로서 일본서기를 편찬했다. 당연히 편찬 과정에서 천황가를 신격화하고 야마토 정권을 실제보다 훨씬 과장된 지위로 격상시키는 작업이 동반되었다.

이렇게까지만 보면, 일본서기는 고대국가 건설 과정에서 왕권 강화 및 내부 통합 목적으로 편찬된 역사서라 할 수 있다. 하지만, 과연 그렇게만 볼 수 있을까? 이제부터 그 이면에 숨겨진 진실을 살펴볼 것이다.

일본서기에 숨겨진 야마토 정권의 실체: 한반도 이주민 연합정권

일본서기에 숨겨진 진실을 파헤치려면, 먼저 일본서기를 편찬한 주체인 야마토 정권의 성격을 밝혀야 한다. 일본서기에 따르면 야마토 정권은 태양신 아마데라스 오미카미(天照大神)의 5대손인 신무천황이 하늘의 명을 받아 세운 정권이라고 주장한다.

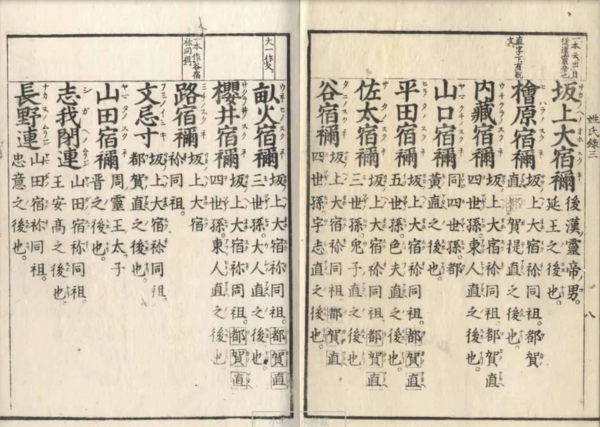

하지만, 실상은 다르다. 일본 고대 성씨를 다룬 기록인 신찬성씨록에서는 야마토 정권 초기를 구성한 1,182개 성씨들의 기원과 내력을 소개하는데, 이 중 약 28%에 해당하는 324개 성씨가 한반도 계통 성씨이다. 특히, 천황가와 관련된 성씨에서는 가쯔라기(葛城, 백제계), 구마(久麻, 고구려계), 기비(吉備, 기비 가야소국계), 모노노베(物部, 백제-가야계), 소가(蘇我, 백제계), 아야(漢 또는 韓, 백제-가야계), 하타(秦, 신라계) 등 한반도 계통 성씨가 약 60~80개로 다수를 이룬다. 뿐만 아니라, 아마데라스를 위시한 고대 신들로부터 유래했다는 성씨들도 적잖은 수(15%)가 한반도 계통 성씨였음이 확인된다.

야마토 정권의 주도 세력도 단연 한반도 계통 성씨였다. 5세기 말~6세기 초, 세토내해 인근 셋쯔·가와치(오사카) 지역의 백제·가야계 가쯔라기씨(葛城氏)와 오토모씨(大伴氏)가 정권 기반을 마련했다. 6세기 중반에는 야마토(나라) 지역의 백제계 모노노베씨(物部氏)가 주도권을 잡았으나, 후반에 아스카를 거점으로 한 백제계 소가씨(蘇我氏)가 이를 몰아냈다. 소가씨는 우마코(馬子)·에미시(蝦夷)·이루카(入鹿) 3대를 거치며 성덕태자(聖德太子)를 지원해 정권을 확장했으나 645년 을사의 변으로 몰락했고, 뒤를 이어 백제계 나카토미씨(中臣氏, 훗날 후지와라씨(藤原氏))가 646년 대화개신을 주도했다. 천황가 역시 기원을 따지면 백제・가야・신라 등 한반도와 밀접한 관계를 맺었으며, 조정 내 한반도계 성씨들과 혼인을 통해 동맹을 맺고 왕권을 강화했다.

이외에도 야마토 정권은 5세기 말~6세기에 서부 일본 곳곳에 소재한 한반도 계통 소국들을 통합・정복해 나갔고, 이 과정에서 이들 소국을 지배하던 한반도계 인사들이 야마토 정권에 등용・포섭되어 연합정권적 성격이 더욱 두드러졌다. 이전 글에서 보았듯, 기비 가야소국의 지배 세력으로 야마토 정권에 미마나 미야케(‘임나일본부’) 담당자 및 기비국조로 임명된 가야씨(=기비씨)가 그 대표적인 사례이다.

이렇듯, 5세기 말~7세기까지의 야마토 정권의 성씨 구성과 주도 세력, 천황가 성격 등을 통해 보더라도 야마토 정권은 ‘아마데라스로부터 시작된 천황의 만세일계’와는 거리가 멀고, 다양한 한반도 계통 세력들이 연합하여 세우고 그 안에서 각축을 벌이며 성장한 이주민 연합정권이었음을 알 수 있다. 이주민 연합정권 특성상, 야마토 정권은 한반도 본토의 모국, 특히 백제・가야와 긴밀한 관계를 맺고 모국으로부터 선진문물을 도입했다.* 또한, 모국이 위험할 때**는 지원군을 보내 모국을 도와 싸웠다.

* 대표적인 사례로 백제계 성씨인 소가씨가 백제와 깊은 관계를 맺고 백제로부터 불교 문물을 도입하여 아스카 일대에 아스카사(飛鳥寺, 당시 법흥사(法興寺)), 법륭사(法隆寺) 등 대규모 사찰을 건립한 것을 들 수 있다.

** 예: 관산성 전투(554)에서의 백제-대가야 연합군에 종군한 모노노베씨 휘하 왜군

백강전투 패배와 일본서기 편찬, 그리고 어떻게 대륙침략 논리로까지 이어졌는가

그렇다면, 한반도 계통 세력이 연합하여 세우고, 모국과 깊은 관계를 맺었던 야마토 정권은 왜 일본서기 편찬 때는 완전히 뒤바뀐 모습을 보였을까? 그 수수께끼의 실마리는 660년 백제 멸망과 663년 백강(백촌강) 전투에서 찾을 수 있다.

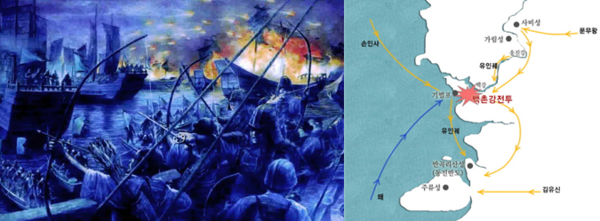

잘 알려져 있듯, 백제는 660년에 나당연합군의 침공으로 수도 사비성(충남 부여군)이 함락당해 멸망했다. 그러나 백제의 수많은 백성들은 나당연합군에 굴복하지 않았고 백제부흥운동을 강력히 벌였다. 모국 백제가 외세 침략과 동족 국가 신라의 배신으로 멸망 위기에 놓이자, 야마토 정권은 2만 7천~4만 명의 지원군과 함선 1천여 척의 대규모 지원군을 조직해 백제로 보내 돕게 했다. 하지만, 백제부흥군과 야마토 정권 지원군은 금강 하구인 백강 일대에서 김유신, 유인궤(劉仁軌) 등이 이끄는 나당연합군 170여 척의 협공을 받아 궤멸당하는 참패를 당했다. 백강 전투 패배로 백제부흥운동은 동력을 잃고 완전히 몰락했으며, 백제 유민 다수는 고구려나 일본으로 망명했다.

모국에 대규모 병력을 지원했다가 전멸에 가까운 참패를 당한 야마토 정권은 치명타를 입었다. 내부적으로는 토착세력, 비 백제・가야계 세력으로부터 정권이 흔들릴 정도의 공세에 시달렸고, 외부적으로는 나당연합군이 한반도를 넘어 일본열도까지 쳐들어올 수 있다는 위기감이 높아졌다. 무엇보다도, 조상들이 살던 모국이 사라졌다는 현실은 야마토 정권에 있어 씻을 수 없는 충격이자 트라우마였다.

백제 멸망 전후에 겪게 된 대내외적 위기와 패전 트라우마를 극복하기 위해 야마토 정권이 선택한 방법은 무엇이었을까? 바로, 한반도(특히 백제, 가야)와의 관련성을 없애고 독자적 성격을 강화하는 것이었다. 이에, 국호를 ‘일본’으로 바꾼 것을 시작으로 정권과 일본 내에서의 한반도적 요소들을 점차 지워나가기 시작했다. 한반도와 관련된 지명들은 중국과 관련된 지명이나 글자로 바꾸었고, 한반도계 성씨들의 기원도 천황가나 고대 신, 중국에서 기원한 것으로 재배치했다.***

*** 가령, 가야를 뜻하는 ‘가라’나 ‘아야’의 경우 이전에는 한반도와 관련된 ‘韓’을 썼으나, 이후엔 중국을 뜻하는 ‘唐’, ‘漢’ 등으로 바꾸었다. 예: 가라쯔(韓津→唐津) 또한, 신라계 하타씨도 자신들의 기원을 신라에서 중국 진시황 때로 바꾸게 된다.

이와 같은 과정에서 추진된 일본서기 편찬은 한반도 관련성 지우기의 결정판이었다. 천황가는 한반도에서 유래한 것이 아닌 하늘로부터 내려와서 만세일계를 이뤘다는 서술로 신격화했으며, 기내 야마토 정권의 성립과 서부 일본 통합 시기도 수 세기 이상 앞당겼다. 야마토 정권은 외부(한반도)에서 오지 않고 하늘로부터 내려와서 세워졌으며, 일찍부터 자체의 힘으로 일본 전역을 통일한 ‘신의 나라’이자 강국이란 것이다.

그러나, 야마토 정권이 일본서기 편찬 과정에 한반도 관련성을 지우면서도 이면에는 ‘잃어버린 모국’ 백제・가야에 대한 기억과 회복의식이 여전히 깔려 있었다. 특히, 모국과 같은 겨레면서도 외세인 중국을 끌어들여 모국을 멸망시킨 신라에 대한 배신감과 증오가 끓었다. 이와 같은 야마토 정권의 반(反) 신라 감정 및 모국 회복의식은 일본서기 편찬에 크게 반영되어 이전 시기 강대한 야마토 정권이 신라를 정벌하고 복속시켰다는 왜곡, 과장된 서술로 나타났다.

여기에 더해, 일본서기는 반 신라적 서술을 넘어 한반도 전체 회복의식으로 확대했다. 야마토 정권이 5~6세기에 서부 일본에 있던 한반도계 소국들을 포섭, 통합한 기록은 기원전~2・3세기에 한반도 본토 국가들을 정벌・복속한 기록으로 왜곡・과장했다. 이른바 ‘신공황후 삼한정벌설’, ‘임나일본부설’의 기원이 여기서 탄생한 것이다. 또한, 한반도 국가들이 일본 내 소국들이나 야마토 정권에 문물을 전파한 사실도 야마토 정권에 한반도 국가들이 조공한 기록으로 주객을 바꾸었다. 즉, ‘고대에 한반도는 야마토 정권의 영향 아래 있었으나 비열한 신라가 중국에 붙어 배신하는 바람에 우리는 한반도를 잃었다. 우리 일본은 반드시 이를 되찾아야 한다.’는 논리로 치환된 것이다.

이렇듯, 일본서기 편찬에서 나타난 야마토 정권 내 한반도 영향 지우기 작업, 반신라 감정에서 출발한 대(對) 한반도사 왜곡 및 과장은 패전과 모국 상실의 고통을 ‘일본은 위대한 신의 나라이며, 한반도는 일본 영향 아래 있었다’는 승리의 기억으로 바꾸고자 한 시도였다. 그렇다 하여 당장에 모국을 멸망시킨 신라나 당나라에 보복할 능력은 없었고, 야마토 정권은 일단은 내부 체제를 정비하고 나당연합군 침입이 예상되는 규슈(九州) 일대 방어선을 강화하는 데 주의를 돌렸다. 이 과정에서 일본서기에 반영된 서사와 담론은 일본으로 국호를 바꾼 야마토 정권이 내부 결속과 자강을 위한 논리로 활용하는 데 그쳤다.

일본서기에서의 왜곡, 과장된 서술과 그에 반영된 반(反) 신라 감정 및 모국회복 의식은 오랜 세월을 거치며 일본의 뿌리 깊은 반(反) 한반도 감정, 대륙침략 야망으로 변질되었고, 급기야는 임진왜란 시기의 ‘정명가도(征明假道, 명나라를 치러 가니 조선은 길을 비켜라)’는 논리와 근대 시기 정한론(征韓論), 일제의 일선동조론(日鮮同祖論)과 대륙침략을 위한 대동아공영권(大東亞公營圈) 담론에까지 이어지게 된다. 결국 패전의 상처를 ‘과거의 영토 기억’으로 치환한 서사가 세기를 거치며 대외 침략을 위한 공세적 논리가 된 것이다.

종합하자면, 일본서기는 한반도 이주민 연합정권으로 시작한 야마토 정권이 백제 멸망 및 백강 전투 패전으로 인한 대내외적 위기와 패전 트라우마를 극복하기 위해 주도한 기억 정치의 결과물이다. 이 과정에서 한반도와의 관련성은 철저히 삭제되거나 주객이 바뀌는 식으로 왜곡과 윤색이 대대적으로 가해졌다. 이와 같은 일본서기의 서사와 담론은 처음엔 내부 결속 및 자강의 논리로 활용되었으나, 세월이 지나며 점차 대외침략을 위한 명분과 논리로 확대되었다.

야마토 정권이 한반도 이주민 연합정권이라는 역사적 현실과, 일본서기가 구축한 단일·정복 신화 사이의 간극을 분리해 읽을 때, 우리는 삼국·고대 한일관계사의 실상을 더 가깝게 복원하고, 그 위에 축적된 식민사관의 왜곡 층위를 걷어낼 수 있을 것이다.

https://blog.naver.com/bmss4050/223825863120